どうも、GREです。

劣化したサブバッテリーのままでキャンピングカー旅を強行してしまえば、

旅先ではやがて電力不足に陥り、せっかくの豪華設備を全く使うことのない味気ない旅になってしまうことでしょう。

キャンピングカーと切っても切れない関係にあるのがサブバッテリーです。

しかし、この大事なサブバッテリーに誤った充電をしてしまうと、

新品にも関わらずその1年後には全く使い物にならないほど劣化してしまうことを知っていますか?

そこで、新車でキャンピングカーを購入後、たった1年で3個のサブバッテリーをいっぺんにダメにしてしまった私の失敗談を公開します!

私の失敗談をご紹介することで、たった1台でもキャンピングカーのサブバッテリーの命が救えたら、これほど嬉しいことはありません。

ちなみに私が所有するのはVANTECH社のZiL520です。

目次

①まるで別宅!と喜んで使う

私はキャンピングカーをただ旅先で使うだけでは勿体無いと思っていたので、自宅の駐車場でも別室代わりに使用しておりました。

自宅に停めているので、もちろん自宅から100Vの電源を車体の電源取り込み口にしっかり繋いでいます。

夏の暑い日にエアコンをかけ、冷蔵庫から冷えたビールを出し、ソファに踏ん反り返ってネットに繋いだプレステでアマゾンプライムビデオを鑑賞。

やがて眠くなればそのままベッドにゴロン!誰にも邪魔されない自分だけの空間。

あ〜、なんて快適なんでしょう!

冷蔵庫はいつでも冷えっ冷えの飲み物が入ったまま何日も、いや何ヶ月も稼働しっぱなしでした。

そんな楽しみ方をずっと続けていました。

やがてバッテリーは残量70%という表示を示しているにも関わらず、全く使えないという事態を招くことに。

一見普通に思えるこの使い方に一体どこに問題があったんでしょうか?

②サブバッテリーの充電に関して

問題に突入する前に、まずサブバッテリーを充電するためにどんなことが行われているかを簡単に説明します。

サブバッテリーを満充電に近い状態にするためには、段階的に充電モードを切り替えてあげる必要があります。

①バルク充電→②吸収充電→③フロート充電、という段階を踏むのですが、これを自動でやってくれるのが「すぐれもの充電器」という機器です。

外部より給電されたAC100VをDC電源にコンバートし、自動で適正な充電モードに切り替えながら充電してくれるものです。

これがうまく働いていなかったんでしょうか???

③メインスイッチにヒントが…。

私のZiL520では、車内で電気を使う際はメインスイッチをONにしなければいけません。

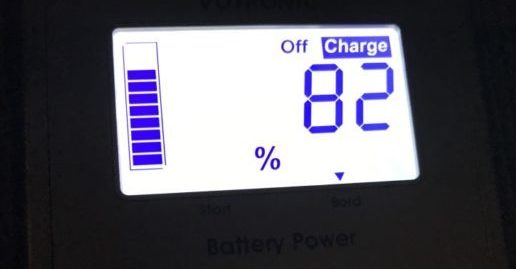

これがメインスイッチです↓

OFFにしてしまうと、もちろん電気が使えませんから冷蔵庫の中身を出さなければいけません。

それが嫌だったので外からは100Vを繋ぎっぱなしにして、ずっとスイッチをONにしていました。

こうすることで、いつもサブバッテリーを満充電に保ちながら、ずっと車内でも快適に過ごせるのでは?と思い込んでいました。

ところが、現実には日に日にサブバッテリーの寿命を縮めていたのです。

このメインスイッチをONにすることで、「すぐれもの充電器」が

たとえバルク充電中でもフロート充電に移行してしまうのです。

実際には、ずっとメインスイッチONしっぱなしなので、バルク充電からフロート充電に移行するどころか、

最初からずっとフロート充電な訳ですよ。

これじゃあ、いつまで経っても永遠に満充電に近づくことなんてありませんね…。

このすぐれもの充電器、メインスイッチONによって負荷(電気製品など)を使用する状態になった時は、過充電を防止するために安全装置を働かせるんですね。

なんて賢い!

せっかくすぐれもの充電器が「よっしゃ!満充電にするぞ〜!」って頑張っていても、

一旦スイッチが入れば「ゆったりくつろぎモード」になってしまうわけです。

「満充電に近づけようとするならメインスイッチは切れ!」

これが、まずは大事です!!

しかし、そもそもなぜバッテリーは満充電に近づける必要があるのでしょうか?

次はその辺りを探っていきます。

④ずっと満充電にならないバッテリーの行末

サルフェーションという言葉を聞いたことがあるでしょうか?

正直、私は今回のことで初めてこのような言葉を目にしました。

詳しいことはネット上にいくらでも専門的な解説がありますのでここでは割愛しますが、

バッテリーの劣化のほとんどは、このサルフェーションがバッテリーの電極板に固着することであると言ってもいいぐらいだと思います。

充電されていないバッテリーの電極板はやがてサルフェーションが固着しますが、一旦固着すると通常では除去は難しいと言われています。

そして、サルフェーションがくっついた部分の電極板は充電しても化学反応が起こらず電気を蓄えることができなくなるのです。

これがいわゆるバッテリーの寿命ってやつです。

通常はこれでもう交換しかありません。

⑤サルフェーションを除去したらいいんじゃないの?(その1)

※注意!!

ここからは私の失敗談としての本題に突入しますので、絶対に真似をしないでください。

私はそうそうすぐには諦めません!往生際が悪い男なのです。

ネットを徘徊してみますと、何やら世の中にはサルフェーションを除去する充電器やら、サルフェーション除去機というものが存在しています。

私はもうこれしかない!という藁をも掴む思いですぐにこれに飛びつきました。

見ると、結晶化した電極板を電気的な振動を加えながら充電を行なっていくというものらしく、これは期待できそうです!

なってったって、もし3つの100Ahのサブバッテリーを交換したら10万円はかかりますからね!

で、まず購入してみたのがコレ↓

オメガ プロ OP-BC02 バッテリーチャージャー 12V専用 充電器 OPBC02 OMEGA PRO

オメガ プロ OP-BC02 バッテリーチャージャー 12V専用 充電器 OPBC02 OMEGA PROアマゾンでのレビューでも5年経過したバッテリーが元気になったとか、いいコメントがたくさんあったので速攻で注文してみました。

商品到着後、さっそく使いました。

ZiL520のサブバッテリーはXINNENG社の12100というAMG式鉛バッテリーです。

密閉型でガスの発生がなく、キャンピングカーの室内での使用に適しており、中華製のバッテリーですが評価は高いみたいです。

16.2という数字が表示していますが、これは電圧を示しています。

低速から急速まで何段階か充電モードが選べます。

しかし、この時はこの16.2Vという電圧に対して、「こんなもんかな?」程度で突っ走ります。

後で分かったんですが、このバッテリーは、

サイクル時充電電圧:30A 14.4V~14.8V

となっており、16.2Vならこれを大幅に上回っていますので、もうこれは明らかに過充電です!

この時はバッテリーの中から、何やらグツグツまるでお湯が沸騰しているかのような音を発生していました。

そしてこれも後から判明したのですが、そもそもこのオメガプロの充電器はガスの抜けない完全密閉型バッテリーでは使用不可だったようです。

おかしなことに、箱の1辺には密閉型シールドバッテリーで使用可とあるにも関わらず、別の1辺には使用不可となっており、

どっちを信用したらいいのかわからない曖昧な表現が気になりました。

↑こっちにはあたかも使用可能な表記が…。

↑しかしこちらには充電できないような節が…。

このXINNENGのバッテリー、ガスが抜けないという認識はあったので、

購入時にこれに気づいていれば購入しなかったはずなんですが…。

幸い大事には至りませんでしたが、ひょっとしたらバッテリーが爆発してキャンピングカーごと大炎上していたかもと思うとぞっとしました。

素人が犯すミスって、ほとんど知識が乏しいくせにいい加減なことをして大事故に至ったりするんですよね。反省…。

早くなんとかバッテリーを再生させようと気が焦っていたのかもしれないですが、気をつけないといけないなと改めて思いました。

この製品の名誉のためにフォローしますが、この製品自体が悪い訳ではなく、私がやりたいことにマッチしなかっただけです。

おそらく、普通の劣化したスターターバッテリーなどには一定の効果が期待できるのではないでしょうか?

まあ、そっちで使ってないのでなんとも言えませんがそれで使えなかったら一体どこで使うのか見当もつきません。

スターターバッテリー上がり等で今後も使えそうな気がしましたが、さらなるチャレンジに踏み切るためにこの商品をヤフオクに出品することにしました。

懲りてないですね。本当に反省してるのか…汗。

⑥ついに事件発生!

バッテリーが爆発するという大惨事は免れたものの、バッテリー再生のために、もともと配線されているケーブルを外したり元に戻したりという作業を何度か行なっていました。

そして、いろいろ設定を変えながら何度か先ほどの充電器で充電したのちにケーブルを元に戻していると、何やら視界の右の方から煙が!

チャージコントローラーから煙がぁぁぁーーー!!(爆)

ソーラーシステムのコントローラーを燃やしてしまいました…。

パネル側に繋がっている線が繋がったまま、サブバッテリーの線を外してまたそのまま戻したのが原因です。

ほとんどのコントローラーも同じかと思いますが、必ずバッテリーの線を繋いでから、パネルの線を繋いでくださいとの記載があるはずです。

外すときはその逆順で、ソーラー側→バッテリーの順番で外す必要があります。

サブバッテリーのサルフェーション除去ばかりに気を取られ、大事なことをすっかり置き去りにしてしまいました。

言うまでもありませんが、注文する運びとなりました。

⑦サルフェーションを除去したらいいんじゃないの?(その2)

爆発しそうになるバッテリーや焼け焦げてしまったコントローラー。

ここまで行ってもなお諦めないでいる私はほんとに無謀なやつだなと改めて自覚しながらまたネットを徘徊。

今度は全くガスの抜けない完全密閉型シールドバッテリーに対応したサルフェーション除去機を探すことにしました。

この辺で若干、最初から新品のバッテリーに交換した方が良かったんじゃね?って思い始めていましたがもう後には引けません!

そうこうしながら探していると、ありました!

商品説明に、

<開放型、密閉型、ジェルタイプ全ての12V鉛蓄電池(10~150Ah)に対応します。>

と書かれています。お!これは期待できる!!

失敗は繰り返したくないので、今度は慎重にことを運びます。

メールでメーカーに直接問い合わせてみました。

すると迅速な回答を頂き、ちょっとびっくり!

完全密閉のガスが発生しないシールドバッテリーでも使えますとの回答が返ってきました。

一応、念の為に電話もかけて(前回の二の舞になりたくなくて必死)、メールの差出人のかたに直接質問してみたところ対応していますと言われ、今度こそはイケる!!と確信しました。

で、早速注文。

商品到着後、早速繋ぎました。

前回のオメガプロと違って、高速充電の選択はなく、比較的ゆっくりめで充電していくタイプみたいです。

なのでお湯が湧いているようにグツグツ言ったりなんかしていません。

今度こそ行けそうな気がしてきました。

バッテリーが3個あるのですが、3個いっぺんにはできませんので、あくまで1個ずつの作業。

1個あたり48時間以上かけないと効果が期待できないそうなので、なかなか時間もかかり根気のいる作業です。

そうこうしているうちに、注文していた例のチャージコントローラーも到着しました。

繰り返し外すバッテリーケーブルのために、今度はパネル側にもブレーカーを新たに設置。

これで毎回、端子台から外すことなくブレーカーをOFFにするだけで、バッテリー側の線を扱えるようになりました。

⑧サルフェーション除去は果たして成功したのか?

全ての配線を元に戻し、今度はバッテリーが回復したかどうかの検証を行わないといけません。

バッテリーモニターには残量100%という表示を示していますが、これはあくまで見かけ上の数字。

70%で電力がダウンしてしまえば全く改善されていないことになります。

FFヒーターやテレビをつけて様子を見ることにします。

さて、結果は…。

全くもって意味なし!!_| ̄|○

70%を切るころには、バッテリー電圧が10Vを切るまでに降下し、

バッテリープロテクターが作動して、全て停止してしまいました。

ダメでした…。

いろいろあの手、この手を尽くしてみましたが結果は惨敗です。

ということで言わずもがな、新しいバッテリーを注文することになりました。3つも…。

悲しい結末です、ほんとに。

ただ、今度はもともと付いていたXINNENG社の12100にはしません。

外径をしっかり調べて、おそらく同サイズであろう別のバッテリーにしてみることにしました。

ワンゲインのBPC12-100です。

これはXINNENG社の12100とほぼ同サイズの完全密閉型シールドバッテリーでスペックもほとんど変わりません。

スペック同じなら、なぜ同じやつにしなかったのか?と問われそうですが、

日本の会社でもあり、しかもバッテリーだけじゃなく今回焼けてしまったチャージコントローラーを取り扱っている日本の会社です。

チャージコントローラーの件で、この度いろいろとお世話になったので、バッテリーもこの際!との思いからここからの購入を決めました。

到着してみるまでは果たしてピッタリ適合するのか?と若干不安もありましたが、上の写真のようにきちんと設置することができました。

ただ、ターミナルのネジサイズが、XINNENGだとM6ですが、こちらはもう一回り大きいM8になっています。

端子の穴を少し大きく加工する必要がありましたが、私は仕事柄、こういうのは得意ですのでチャチャっと変更しました。

⑨経過は?

この交換工事以来、メインスイッチも必要がないときはOFFにしながら約半年が経過しました。

結果は良好!バッテリーも活き活きしています。

今ではなるべく50%の残量を下回らないようなるべく70%ぐらいまでの使用にしています。

まだ交換後そんなに経っていないので、実際にはどれぐらいの粘りがあるかわかりませんが、

1年ぐらい経過すればその辺もはっきりしてくると思います。

その辺りについては、また別の記事で報告したいと思います。

⑩まとめ

劣化したバッテリーを回復するべくいろいろと奮闘しましたが、結果的にはさっさと新品に交換した方が時間とお金を無駄に使うことはなかったように思います。

しかしながら、その過程でいろいろなことも学べた時間だったことは確かです。

失敗から学ぶことを恐れず、いろいろなことに挑戦することは決して無駄なことではなく、後々の自分のためにプラスに働くことだと信じて、これからもいろんなことに挑戦して行きたいと思っています。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

コメントを残す